21世紀數據為王 商業銀行應順應大數據發展潮流

傳統銀行與非金融機構的合作,從側面凸顯出其在大數據時代的劣勢。傳統銀行如何擁有、處理并加以合理運用大數據,在面臨挑戰的同時,也成為其業務拓展和產品創新的重大機遇。日前,中國銀行國際金融研究所副所長宗良在做客《理論周刊》時指出,商業銀行應順應大數據發展潮流,轉變觀念,豐富數據來源渠道,有效占有和挖掘數據,搶占制高點。要樹立大數據管理理念,豐富數據來源,加大非結構化數據收集力度,利用新技術,提升大數據的挖掘和分析能力,充分發揮數據的價值創造力。

記者:大數據的發展及利用在當今備受關注,大數據有哪些特點?

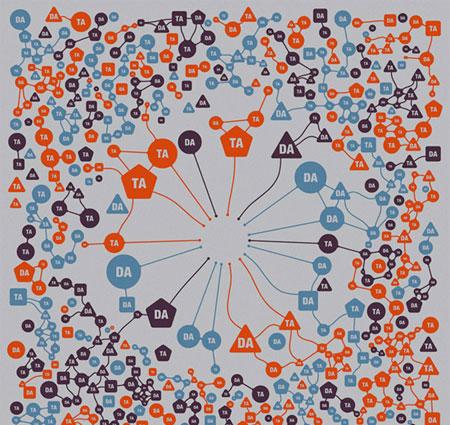

宗良:最早提出“大數據”概念的是麥肯錫公司。大數據因與互聯網和信息行業的發展有機結合引起了人們的廣泛關注。可以說,21世紀將是一個數據為王的時代。大數據將成為組織運行的基本要素,其戰略意義甚至超過土地、人力、技術和資本。沒有“大數據思維”就難以適應未來的競爭。大數據有以下幾個特點:

一是數量大。在大數據時代,數據的生成速度快、數量大。傳統的信息處理單位已不能滿足現實需求,大數據時代的數據存儲量往往以TB、YB甚至ZB來衡量(1ZB等于1萬億GB)。互聯網金融的快速發展推動了大數據時代的到來,2013年工商銀行的數據存儲規模為300兆,而2011年“淘寶網”一周的數據存儲量就達350兆。

二是多樣性。數據多樣性可分為格式多樣性和來源多樣性。格式多樣性是指數據不再限于傳統的結構化數據,而是文本、音頻、視頻、社交網絡、微博、郵件等非結構化數據模式;多樣性是指數據來源的渠道比以往大大拓寬,如來自電子商務、網絡點擊、社交網絡、全球衛星定位系統等。

三是高速。大數據時代,數據的創建、處理和分析速度持續加快,數據的實時性特征越來越強,現實中將數據結合到業務流程和決策過程中的需求越來越高。

四是精確性。小數據時代,追求數據精確性是合理的,因為收集到的數據量有限,所以越精確越好。而大數據時代表現為海量、全量數據集,而不是樣本數據的分析和使用,因而對數據的精確性要求降低。

記者:您是怎樣看待大數據的發展前景的?

宗良:大數據具有比較廣闊的發展前景,有幾個趨勢值得關注:

發展速度快,將迎來一個大數據浪潮。隨著互聯網特別是移動互聯網的爆發式增長,全球數據量以幾何級數增加。現在全世界新產生的數據量每年增加40%,每兩年數據翻一番。2012年、2013年產生數據量總和是人類有歷史以來到2011年產生數據量的總和,兩年的數據量等于一萬年的總和,這個數據規模為1.8ZB。IBM預測,2020年,全球數據總量會達到35ZB,是2000年之前總和的50倍、目前數據總量的8倍。

大數據可能帶來新的技術變革,將催生一系列新的增長點。就像計算機和互聯網一樣,大數據很可能帶來新一波的技術革命。寬帶化、移動互聯網、物聯網、社交網絡等催生大數據,大數據預示信息化發展進入新階段,大數據是信息化新浪潮的結晶。為適應大數據的需求,光纖通信和移動通信加速寬帶化。寬帶還將帶動光纖產業的發展等。鑒于大數據時代保護隱私的特殊性,各國將會有一系列關于數據隱私的標準和條例出臺。

挖掘技術的發展將使得大數據的價值不斷得到體現。大數據分析將出現一系列重大變革,對大數據的掌握程度可以轉化為經濟價值的提升。大數據作為一項重大的技術變革,其商業價值正逐漸得到體現。有機構預測,大數據應用將使美國零售業凈利潤增長60%,可使制造業的產品開發和組裝成本降低50%。這說明大數據蘊含著巨大價值。

大數據將成為未來競爭的制高點。大數據發展之快,超出了人們的想象。2012年3月,美國政府發布了“大數據研究與開發計劃”,并宣布先期投資超過2億美元的資金,用于研發大數據關鍵技術,以搶占數據資源開發利用的制高點。2012年5月,聯合國“全球脈動”計劃發布了《大數據開發:機遇與挑戰》報告,英國、德國、法國、日本、加拿大等發達國家積極響應。可見,大數據正在成為世界新的戰略資源爭奪的新的制高點,主要發達國家已把大數據的發展放到國家戰略層面加以推動。中國應在這個新的領域取得較強的競爭力。

記者:大數據在金融業的運用如何?

宗良:大數據在金融行業的應用將不斷拓展。數據是一種資產。充分利用大數據,以信息、數據創造價值的理念已經被越來越廣泛、越來越深入地認知和實踐。金融業的客戶行為分析、差異化營銷、差別定價,以及產品設計、風險實時監測和預警等各領域都需要大數據的支持。盡管大數據在金融行業的應用還剛剛起步,但在金融業的戰略轉型過程中,大數據將發揮越來越重要的作用。比如,可用于提升客戶洞察。商業銀行可以外聘相關數據公司,幫助分析客戶新的產品和服務需求,降低欺詐案件概率以及搜尋哪些客戶有信用度降低的跡象。可挖掘消費數據的價值。商業銀行可以基于消費者的信用卡交易記錄,有針對性地給他們提供商家和餐館優惠。商業銀行的系統將會根據某次刷卡的時間、地點和消費者之前的購物、飲食習慣,為其進行推薦。一些全球信用卡組織也開始利用消費者的地理信息等數據進行營銷。

記者:請您談談大數據發展給銀行業帶來哪些機遇和挑戰?

宗良:先談談機遇。

在信息化時代,銀行業應該不斷研發新的信息技術手段,以客戶需求和體驗為導向,創新研發金融產品。正在興起的大數據技術將與金融業務呈現快速融合的趨勢,給未來金融業的發展帶來重大機遇。

一是為“以客戶為中心”的差別化服務提供支持。大數據既包括關注客戶在金融機構行為,如商業銀行的賬務性交易數據,也關注客戶的網絡購物行為、網站瀏覽特征、社交網絡信息。它為金融機構全方位分析客戶行為習慣、產品偏好、風險特征提供了支持。

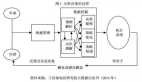

二是降低金融機構管理及運營成本。大數據可以有效整合分割的金融業務流程,以貸款為例,大數據平臺可進行運算評估,當客戶向銀行貸款時,提供客戶評級,提高客戶貸款速度;款項貸出后,大數據平臺又能進行有效地貸后管理,將整個業務鏈條整合,進而降低管理運營成本。

三是大數據可以為銀行風險管理提供支持。大數據有利于銀行的風險管理,對個人以及企業賬戶的實時監控。對于反洗錢、反欺詐以及賬戶的各種異常波動進行實時監察,能夠做到在第一時間察覺風險的來臨,并阻止犯罪的產生。同時大數據強調數據間的相關性而不僅是因果分析,可通過分析歷史數據特征,實現風險預警。

而挑戰方面包括:

一是凸顯了銀行數據的局限性。現有銀行數據范圍和數據與互聯網平臺、電商平臺等相比存在一定局限,而且電商平臺可能阻隔部分數據源。比如第三方支付是一道數據“防火墻”,它阻隔了銀行與實際交易的聯系,造成銀行交易數據的流失,進一步對銀行數據挖掘能力產生不利影響——對于用戶在支付寶等第三方支付平臺購物的相關數據,銀行只能獲取交易金額數據,第三方支付平臺“截流”了如商戶姓名、產品分類、每種產品停留時間等深層次信息。

二是對現有銀行數據分析能力提出挑戰。現有銀行數據與互聯網平臺、電商平臺相比存在明顯差距,而且,隨著互聯網金融的發展,銀行傳統的數據獲得方式可能會部分阻斷。比如第三方支付,它阻隔了銀行與實際交易的聯系,造成銀行交易數據的流失,對銀行數據挖掘能力產生不利影響。

三是大數據推動金融業競爭格局的變革。信息技術進步和互聯網技術的發展,使非金融機構更多地進入金融體系,并利用自身技術優勢和監管制度的盲區競爭優勢。傳統金融機構由于組織架構和管理模式的原因,無法充分發揮自身潛力,在大數據競爭中處于相對不利的局面。

記者:在大數據背景下銀行應如何應對上述挑戰?

宗良:未來銀行業務會逐步向線上轉移,金融機構間的競爭也將在信息平臺上展開。誰能第一時間掌握客戶數據的動向,也就掌握了定價的主動權。商業銀行應順應大數據發展潮流,轉變觀念,豐富數據來源渠道,有效占有和挖掘數據,搶占制高點。

一是樹立大數據管理理念。金融業競爭日趨激烈,實行精細化、集約化的管理是唯一出路。這就需要充分重視大數據的開發和利用。董事會和高管層要率先負起責任,把握好信息科技的特點和趨勢,推行現代經營理念,著力打造“數據治行”的文化,倡導用數據說話,準確描述事實,反映邏輯理性,將海量數據轉化為有價值的信息資源,讓決策和管理更加有的放矢,更加貼近市場和客戶的真實狀況。

二是豐富數據來源,加大非結構化數據收集力度。商業銀行要打破傳統數據源的邊界,通過更加豐富的渠道盡可能多地獲取客戶信息,并從中挖掘價值。要充分依托各種非結構化信息的技術,如借助眼球識別技術收集客戶的網頁瀏覽路徑信息,對客戶中心客戶錄音的語音分析識別,郵件、微博等非結構化文本信息的解析等。

三是利用新技術,提升大數據的挖掘和分析能力,充分發揮數據的價值創造力。銀行業已經在以信用評級模型、客戶和市場為代表的數據分析上積累了較多經驗,具備向大數據挺進的基礎。只有科學地對大數據進行分析和挖掘,優化運營渠道,提高風險評估的精確度,研究和預測市場營銷和公關的效果,更多地了解客戶的需求,生活及消費習慣,貼近客戶的生活,才能在未來的銀行業競爭中,更好地利用大數據的優勢,取得競爭優勢。

四是加強數據挖掘在互聯網平臺的應用。互聯網金融獲取數據的類型更具價值,不僅能夠獲取結構化、交易結果數據,還能獲得大量非結構化、交易軌跡數據,它們不僅能反映交易結果,更能反映交易過程,要重視互聯網平臺的運用,通過微博等虛擬社交平臺及時了解客戶最新的需求,對現有產品進行及時調整,并向客戶提供最新的服務。

五是加強專業人才培養。大數據應用對專業人才培養提出了較高要求。一個優秀的數據分析師,既需要有專業的數理統計知識,也要深入了解金融機構業務。目前金融機構在這方面的專業人才儲備還有很大的缺口,亟待加強。

六是加強風險管理。一是加強自我監督和技術分享,推動數據安全標準的建設;二是加強與監管機構溝通合作;三是主動與客戶在數據安全和數據使用方面溝通,提升客戶安全意識;四是安全技術手段不斷更新和升級,增強信息平臺安全性。