Windows Phone 7開發(fā)環(huán)境

Windows Phone 7平臺的應(yīng)用開發(fā)是以SilverLight為基礎(chǔ),但也并非完全相同,如果有過對WPF或SilverLight開發(fā)基礎(chǔ)的技術(shù)人員應(yīng)該能很快入手的。

安裝Windows Phone Developer Tools必須要求系統(tǒng)為Windows Vista SP2或Windows 7以上操作系統(tǒng)。

2011 年9月份微軟面向開發(fā)者正式發(fā)布了Windows Phone Developer Tools 7.1的RTW版(點(diǎn)擊下載),如果已安裝了Visual Studio 2010 RTM版需要先打VS2010 SP1補(bǔ)丁,如果未安裝Visual Studio 2010可以直接安裝Windows Phone Developer Tools 7.1,安裝完成以后會自帶Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows Phone和Microsoft Expression Blend 4開發(fā)環(huán)境。

對Windows Phone的開發(fā)可以通過Visual Basic和C#語言進(jìn)行代碼編寫,此文章都以C#語言所編寫。

Windows Phone 7程序簡介

如何新建就不多說了,有過Visual Studio IDE經(jīng)驗(yàn)的開發(fā)人員一上手就會,創(chuàng)建完以后如上圖所示,左側(cè)是Windows Phone的仿真器,右側(cè)為界面代碼編輯區(qū),是以XAML語言形式程現(xiàn)的。

Solution Explorer

AppManifest.xml:一般在vs中,AppManifest.xml基本就是空的,沒有具體內(nèi)容,build 時候vs根據(jù)你使用的程序集情況,生成AppManifst.xaml

AssemblyInfo.cs:設(shè)定應(yīng)用程序的常規(guī)信息,如應(yīng)用程序名稱,公司,作者,版本等等

WMAppManifest.xml:這個檔案是記錄了應(yīng)用程式的相關(guān)屬性描述,以及定義應(yīng)用程式的功能性,詳見Application Manifest File for Windows Phone

APP.xaml應(yīng)用程序定義:里面包含了Launching,Closing,Activated,Deactivatedg自動生成的四個應(yīng)用程序的運(yùn)行周期事件,分別代表啟動,關(guān)閉,活動狀態(tài)和非活動狀態(tài),事件代碼可在App.xaml.cs里進(jìn)行定義,其中還包含了應(yīng)用程序的異常捕捉事件和完成初始化應(yīng)用程序時事件

默認(rèn)應(yīng)用程序圖標(biāo)

默認(rèn)應(yīng)用程序大圖標(biāo)

應(yīng)用程序主界面

啟動應(yīng)用程序時的等待界面

Develop Explorer

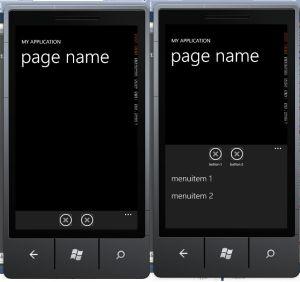

在代碼編輯區(qū)的下面我們看到了一段被注釋起來的代碼行,這段代碼行是手機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用程序的工具欄,包括了工具欄按鈕和菜單,這些是與上面的SilverLight層次分開的,將注釋去掉運(yùn)行后如下圖

WP7運(yùn)行

如你所看到的兩個按鈕和兩個菜單項,但按鈕沒有圖標(biāo),要添加按鈕的圖標(biāo)很簡單,你可以使用自己制作的圖標(biāo),也可以通過Expression Blend 4來添加。

xap

我們怎么把編寫好的應(yīng)用程序發(fā)布和安裝呢?將目錄導(dǎo)航到應(yīng)用程序的Debug目錄下,發(fā)現(xiàn)會有一個擴(kuò)展名為xap的文件,這個文件就是已經(jīng)打包好的應(yīng)用程序 包,有過SilverLight開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的開發(fā)人員都知道,這個文件實(shí)際上就是一個ZIP壓縮包,可以在文件名***加上.zip即可將其解壓,把這個文件 放在手機(jī)上即可進(jìn)行安裝。

還可以通過Application Deployment工具對xap文件進(jìn)行部署運(yùn)行,如下圖

部署圖

結(jié)尾語

Windows Phone Emulator 非常的占用內(nèi)存和CPU的使用率,建議在搞Windows Phone開發(fā)之前先把硬件提升起來。

有講得不當(dāng)?shù)牡胤较M蠹叶喽嗵岢鰜怼?/p>

原文鏈接:http://www.cnblogs.com/zhaoblogs/archive/2011/10/28/2227596.html